Oleh: Kemala Atmodjo

Agak tragis sebenarnya bahwa Indonesia tidak memiliki festival film bertaraf internasional yang berwibawa. Jika dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia industri perfilmannya, sudah selayaknya kita memiliki festival film bertaraf internasional yang bermutu. Di Jepang, misalnya, ada Tokyo Film Festival dan Yokohama Film Festival yang bersifat kompetisi.

Sementara untuk promosi ke luar negeri, mereka punya Japanesse Film Festival yang merambah sampai ke beberapa kota di Indonesia. Di China ada Shanghai International Film Festival; di Thailand ada Bangkok International Film Festival; di Singapura ada Singapore International Film Festival; di Korea ada Busan International Film Festival dan seabrek festival dalam negeri lainnya.

Di Indonesia, setelah Jakarta International Film Festival (Jiffest) tidak ada lagi, yang tersisa dan konsisten diselenggarakan adalah Bali International Film Festival atau Balinale. Padahal, dari sisi jumlah produksi film, misalnya, Indonesia tidak kalah dengan beberapa negara tetangga.

Dengan segala keterbatasan dan kendalanya, Balinale yang didirikan di Bali oleh Deborah Gabinetti dan rekan-rekannya pada 2007, selalu mengundang para sineas film internasional untuk mempresentasikan karyanya kepada masyarakat. Berbagai jenis film (fiksi, dokumenter, film pendek, dan film independen) dihadirkan.

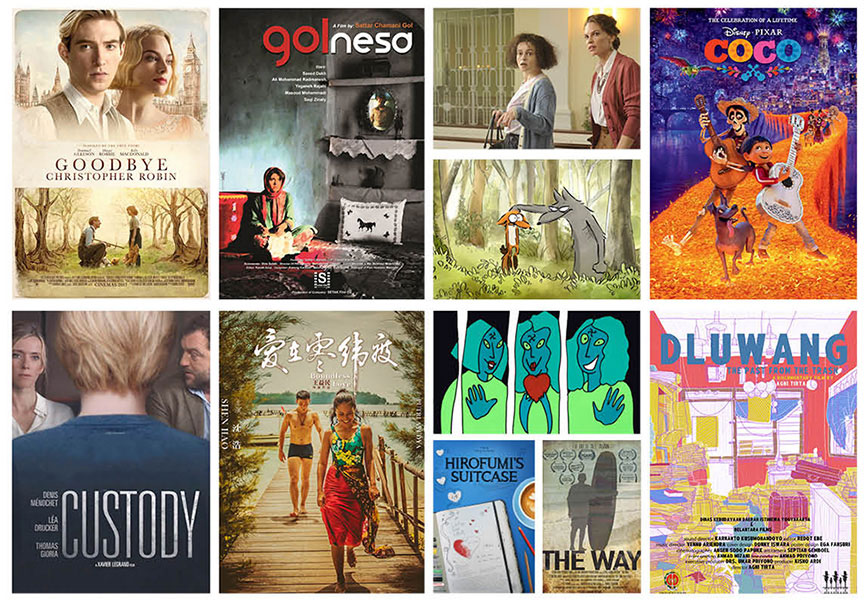

Tahun ini, misalnya, Balinale mampu menghadirkan lebih dari 100 judul film dari 35 negara, termasuk Indonesia. Dalam acara konferensi pers di bioskop Cinemaxxx Jakarta, awal September, hadir beberapa produser seperti Mooryati Sudibyo (film Sultan Agung) dan John De Rantau (sutradara film Wage), Ray Nayoan (sutradara film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara), dan masih banyak lagi.

Salah satu tamu internasional yang istimewa pada 2018 ini adalah Roland Joffe, sutradara kelahiran London, Inggris, 17 November 1945, yang mendapat dua kali Oscar untuk film The Killing Field (1984) dan The Mission (1986). Selain membawa salah satu karyanya, The Forgiven, Roland juga sedang menjajagi lokasi syuting untuk proyek berikutnya, yakni kisah tentang seorang gadis misterius bernama Mata Hari, yang kabarnya pernah hidup di Indonesia beberapa tahun.

Dalam acara dikskusi yang disebut Balinex Industry Forum 2018, pada 23 September, selain Roland Joffe yang mengisahkan pengalaman dan rencananya ke depan, ikut berbicara juga Jhett Tolentino (Tony-Award winning producer); Edwar Gustely (Co-founder and Managing Director Penida Capital Advisors); Seiko Kato (sutradara dokumeter Jepang); Sunil Soraya (produser); Ody Mulya Hidayat (produser); Mike Wiluan (Sutradara dan produser); Cinta Laura (aktris); Julian Glimmond (President and CEO Global Film Solution), dan lain-lain.

Sementara juri festival tahun ini adalah Jeane Huang; Orlow Seunke; Rayya Makarim; dan Marinta Serina Singarimbun. Lalu di antara tamu undangan yang hadir ada Ahmad Yani Basuki (Kepala Lembaga Sensor Film), Lavesh (produser), Tamara Bleszynski (aktris), Vanesa (eksekutif produser dari Italia), dan banyak pembuat film lainnya.

Visi Balinale adalah memperkenalkan keindahan alam serta budaya Indonesia dengan mengundang sutradara dari luar negeri dan memutar film mereka di Indonesia. Festival tersebut juga ingin mengembangkan pemahaman dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual, serta mendorong rasa hormat lintas budaya dan toleransi melalui lokakarya, seminar, dan festival film.

Menurut saya, sejak kelahirannya (2007) hingga tahun 2018, Balinale menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Konsistensi penyelenggaraan selama dua belas tahun adalah prestasi tersendiri. Dan yang mengagumkan, semua peserta termasuk pembicara baik dari dalam negeri maupun luar negeri secara sukarela datang dengan biaya sendiri. Panitia hanya menyediakan penginapan dan makan seadanya yang difasilitasi sponsor swasta. Selama ini Balinale memang terasa kurang mendapat dukungan dari institusi atau lembaga pemerintah yang ada di Jakarta.

Saran saya, yang bisa jadi tidak disepakati oleh panitia, untuk sementara lupakan saja harapan mendapat dukungan dari institusi atau lembaga pemerintah yang ada di ibukota. Balinale tidak perlu repot-repot meminta dukungan lembaga pemerintah yang belum tentu dikasih. Balinale juga tidak usah masuk dalam komplikasi “permainan politik” remeh-temeh di ibukota. Jadilah festival film swasta yang mandiri dan terus meningkatkan kualitas.

Kepada Debora dan kawan-kawan, menurut saya, sebaiknya segera membentuk tim yang solid dan bekerja sepanjang tahun. Berikan peluang kepada para panitia untuk berkrerasi selama tetap berkordinasi dan tidak keluar dari koridor yang sudah disepakati. Jenis kompetisi juga perlu terus dikembangkan, misalnya seksi khusus film dokumenter, film pendek, film bioskop, dan lain-lain.

Siapa tahu suatu kali nanti Balinale bisa eksis menjadi festival film yang berwibawa dan diakui oleh masyarakat perfilman dunia. Tidak dilirik oleh segelintir orang di Jakarta juga tidak apa-apa. Nasib Balinale tidak ditentukan oleh orang Jakarta. Tetapi nasib Balinale – menjadi besar atau tetap seperti sekarang — sangat ditentukan oleh keseriusan bekerja, kekompakan di antara panitia, keterbukaan pengelolaan, dan kedewasaan berpikir seluruh yang terlibat di dalamnya.