Oleh: Kemala Atmojo

Di tengah korban Covid-19 yang terus bertambah di Indonesia, salah satu penyair yang makin sering membuat puisi soal Corona, maut dan kematian adalah Noorca M. Massardi. Begini potongan salah satu puisinya yang berjudul Ketika Maut, yang dikirimkan kepada saya:

Ketika maut siap menjemput / Dari setiap detik dari segala sudut / Tak ada tempat untuk menyumput / Tak ada ada waktu yang mungkin surut / Hanya takut yang terus beringsut. Puisi-puisi lain yang dikirimkan juga berjudul senada, misalnya, Ketika Mati, Ketika Kematian, Ketika Corona, dan beberapa yang lain.

Mungkin Noorca melihat bahwa ancaman kematian yang disebabkan oleh Covid-19 ini konkret, serius, dan karena itu kita harus merenungkannya secara sungguh-sungguh. Manusia memang selalu hidup dalam situasi konkret dan menghadapi masalah-masalah yang konkret pula.

Demikian juga beberapa filosof ternama sudah lama memikirkan dan menyatakan pendapatnya mengenai penderitaan, maut, dan kematian tersebut.

Karl Jaspers (1883-1969), misalnya, mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman konkret seperti kesengsaraan, kebersalahan, dan terutama kematian adalah “situasi batas” yang tak bisa dihindari namun sekaligus menyempurnakan eksistensi manusia. Dalam situasi batas, kita mencapai “aku” yang sebenarnya.

Eksistensi itulah yang paling berharga dan paling otentik dalam diri manusia. Dalam “situasi batas” itu kita menyadari bahwa kematian sebagai hal yang tak terelakkan tetapi sekaligus memberi keberanian dan integritas. Dalam situasi itu manusia memperoleh pandangan otentik tentang hal-hal yang paling penting dalam hidup.

Sementara itu, Martin Heidegger (1889-1976) melihat bahwa kematian adalah bagian dari cara berada yang harus ditanggung oleh Dasein (manusia) sejak awal eksistensinya. Kematian memang bagian dari potensialitas Dasein dan dengan demikian ia menjadi bagian darinya (being-towards death) sampai akhir hidupnya. Kematian seseorang tidak dapat diganti atau diwakilkan pada orang lain. Kematian adalah tanda terakhir dari keberhinggaan manusia.

Aliran filsafat eksistensialisme, seperti yang dianut oleh kedua tokoh di atas, memang sudah jarang dibicarakan sekarang. Belakangan orang lebih banyak bicara soal hermeneutika, strukturalisme, postmodernisme, atau yang lain. Namun, ketika kita bertanya mengenai hakekat kehidupan, kebebasan, identitas kita sebagai individu, maka aliran eksistensialisme ini tidak pernah kehilangan relevansinya.

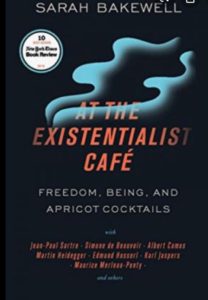

Salah satu pemikir baru yang mencoba menghidupkan kembali eksistensialisme ini adalah Sarah Bakewell. Dalam bukunya yang diterbitkan pada 2016, At the Existentialist Cafe: Freedom, being, and Apricot Cocktails, ia kembali membuat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sebenarnya sudah lama digeluti aliran ini: Apa artinya hidup dalam kebebasan?

Salah satu pemikir baru yang mencoba menghidupkan kembali eksistensialisme ini adalah Sarah Bakewell. Dalam bukunya yang diterbitkan pada 2016, At the Existentialist Cafe: Freedom, being, and Apricot Cocktails, ia kembali membuat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sebenarnya sudah lama digeluti aliran ini: Apa artinya hidup dalam kebebasan?

Apakah kita memiliki kodrat yang tetap ataukah kita dapat menjadi apa saja yang kita pilih? Kalau kita bebas membangun dunia kita, dunia seperti apa yang kita inginkan? Dan seterusnya.

Intinya, Sarah ingin berdialog atau mencoba menghidupkan kembali pemikiran beberapa filosof sebelumnya seperti Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan lain-lain.

Salah satu ciri eksistensialisme yang dipelopori oleh Soren Kierkegaard (1813-1855) adalah bahwa individu merupakan sesuatu yang unik dan orisinal. Ini merupakan kritik Kierkegard pada Hegel yang menititkberatkan pada sistem yang rasional. Bagi Hegel, realitas yang benar adalah realitas rasional sebagai keseluruhan.

Maka unsur-unsur atau bagian-bagian yang membentuk keseluruhan itu tidak penting. Individu kurang mendapat tempat, sebab ia hanya bagian dari keseluruhan proses perwujudan diri dari Roh dan Idea. Kierkegard menolak itu.

Baginya, Hegel menghancurkan unsur individual dengan meniadakan perbedaan-perbedaan yang memberi identitas pada sesuatu. Bagi Kierkegard, yang paling hakiki adalah eksistensi manusia, yang mana keakuan tidak lebur dalam suatu sistem rasional, tetapi tampil dalam orisinalitas dan keunikannya.

Ciri lain dari eksistensialisme adalah kebebasan. Maksudnya, bahwa kebebasan individu tidak serta merta tunduk dan diatur oleh sesuatu yang lain. Kebebasanku hanya dapat dimngerti sebagai kebebasan atau kemampuan menentukan pilihan-pilihan dalam hidup.

Manusia tidak memiliki suatu kodrat yang sudah jadi atau tetap, melainkan selalu dengan bebas menjadikan dirinya. Lalu, eksistensialisme menggunakan metode fenomemologi untuk menafsir yang ada (being) sejauh sesuatu itu tampak sebagai fenomen bagi eksistensi. Kebebasan eksitensi mampu menentukan makna realitas.

Saya tidak tahu persis, apakah Noorca Massardi seorang penganut serius eksistensialisme atau tidak. Kalau toh iya, sudah pasti ia termasuk penganut eksistensialisme theis (relijius). Bukan eksistensialisme atheis seperti Jean Paul Sartre dan Albert Camus.

Lihat saja penggalan lain dari puisinya yang berjudul Ketika Kematian: Kematian adalah puncak dari segala rasa takut yang dianugerahkan Allah kepada mahkluk-Nya/ karena Dia Maha Menentukan. Lalu penggalan puisinya yang berjudul Ketika Corona: Ketika corona akhirnya binasa / Hidup tak boleh seperti biasa / Bumi harus selalu diberi jeda / Nikmati senyap dan menjadi muda / Untuk segala usia kita berada / Untuk segala bangsa Tuhan pun Ada.

(Kemala Atmojo)