21 Oktober 1966. Malam itu, Nurlan Daulay dengan bangga menenteng 50 tusuk satai yang dibeli dari upah pertama sebagai tukang batu. Ia berjalan dua kilometer menuju sebuah rumah persembunyian di Jalan Mangga Besar 101. Di rumah itu, Putu Oka Sukanta, Arifin, Mujio, Zaini, dan T. Iskandar A.S., bernaung dari pengejaran Operasi Kalong.

Sepiring satai beralas daun pisang yang tandas malam itu tampaknya menjadi perjamuan terakhir mereka. Ketika mereka telah berbaring di sudut tidur masing-masing, Burhan Kumala Sakti, seorang tukang tunjuk militer menodongkan pisau ke leher Nurlan. Di luar, kiranya satu jeep tentara telah menunggu. Malam itu juga mereka digelandang ke kamp konsentrasi.

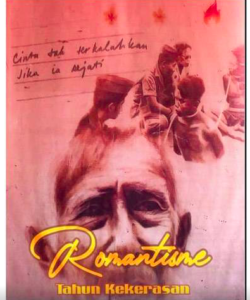

Kisah penangkapan itu mengawali memoar Martin Aleida, Romantisme Tahun Kekerasan. Sebuah memoar tentang pemuda Tanjung Balai yang merantau ke Jakarta, menjadi wartawan, dan terjebak peristiwa G30S 1965. Tentang orang-orang di sekitarnya, yang bernasib getir dan tentang penjara yang tak bertepi.

Kamp Konsentrasi

Martin Aleida masih berusia 22 tahun ketika diminta redaksi Harian Rakjat untuk bertugas sebagai wartawan istana pada Januari 1965. Kala itu, ia masih bernama Nurlan, pemuda yang baru tiga tahun merantau ke Jakarta dari Tanjung Balai, Sumatra Utara. Sempat masuk Akademi Sastra Multatuli yang membawanya menjadi “anak bawang”, seperti dikatakannya sendiri, di lingkaran Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Kiranya tujuh bulan lamanya ia meliput orang nomor satu di Indonesia itu. Pengalaman-pegalaman yang boleh dibilang romantis sebagiannya ada pada masa ini. Setelah ia keluar dari Harian Rakjat pada Juli 1965, dua bulan kemudian badai G30S datang, mengantarnya ke dalam tahun-tahun kekerasan. (Ditulis Andri Setiawan/Historia)

Because the admin of this site is working, no uncertainty very

soon it will be famous, due to its quality contents.

prijs van voorgeschreven medicijnen Juventus Culemborg acheter des médicaments

sans ordonnance

дорога москва казань пекин соляные камеры москва сосновская фабрика мебели официальный сайт в москве дома

из сип панели проекты и цены в

москве